Llega ese momento en toda tragedia contemporánea en el que un tuitero le dice a un tío con el barro hasta los sobacos cómo sujetar la pala. Durante días ha ido enfermando de actualidad, alternando momentos de cabreo con los políticos con euforia tras un rescate; su pupila ha ido absorbiendo conocimientos efímeros sobre ingeniería civil, procesos convectivos y legislación de emergencia a través de hilos prémium y vídeos borrosos de TikTok, en un momento dado no puede contenerse más y acaba opinándole encima al otro. Ya estamos ahí.

Manejar la incertidumbre

No dejo de ver, aquí y allá, la palabra evitable. Si la AEMET hubiese avisado antes, o de otra manera, si el presidente de la Generalitat no hubiese borrado ese tuit, si las empresas hubieran pedido a sus trabajadores que no salieran de casa, si hubiera habido un grado menos en la superficie del Mediterráneo… lo que sea antes de aceptar que, si un millón de pequeñas cosas tuvieron que haberse alineado para evitar la tragedia, era muy difícil esperar otro desenlace.

Es normal en nuestra especie, puede que incluso sea uno de los secretos de nuestro éxito adaptativo, pero se nos da muy mal manejar la incertidumbre. Aún hoy, varios días después de las lluvias torrenciales, la panorámica general es que tuvo que haber algún fallo, una causa para esta devastadora consecuencia. La gota fría tuvo que encontrar un resquicio por donde colarse y sembrar la destrucción. Lo contrario sería aceptar que vivimos en un planeta regido por fuerzas que se mueven a una escala mucho mayor que la humana y cuya complejidad nos resulta inaprensible, de ahí la imposibilidad de predecirlo el 100% de las veces.

Es imposible saber cuántas muertes nos habría ahorrado que todo hubiese estado en orden. Aún así, alguien habría decidido el martes ir a su trabajo en Chiva o Paiporta por temor a su jefe, porque necesitaba el dinero, porque no podía soportar quedarse en casa o porque había quedado con alguien a la salida. Nadie cierra la puerta de casa pensando si será la última vez.

Siempre me sorprende quien, aún recuperándose del estupor de la noticia inicial, es capaz de buscar con los ojos al enemigo mucho antes que a la víctima. Las reacciones, en este sentido, han sido desoladoras, te das cuenta de que no queda un solo ámbito en el que esa narrativa podrida no prospere.

Pronto emergieron los de «España, estado fallido» y los que se decían incrédulos de ver imágenes así «en la 14ª economía mundial», que no deja de ser una mezcla de todo lo anterior: incapacidad de aceptar que no siempre tenemos el control de lo que sucede y una forma más taimada de ajustar cuentas con quienes gobiernan. Sólo un par de semanas antes de esta DANA, en Estados Unidos —la 1ª economía mundial si nos regimos por el PIB— tuvieron que enterrar a más de 240 personas por el huracán Helene. Un país que, además, sabe de sobra lo que es padecer desastres naturales: nueve huracanes de categoría 5 desde el Katrina. Helene ni siquiera llegó a esta categoría, y aún así arrasó varios estados.

El mayor número de víctimas (119) se produjo, por cierto, en Carolina del Norte, que no era el lugar donde las previsiones ponían el foco, ni donde más fuerte sopló el viento ni donde más lluvia cayó. Quiero decir que toda catástrofe de este tipo está gobernada por la incertidumbre.

Hace un tiempo entrevisté a David Spiegelhalter, un estadístico británico que tiene un libro muy interesante sobre el tema. Él descomponía la incertidumbre en oportunidad, ignorancia, riesgo y suerte. Son las cuatro notas de la música del azar. Cuando sucede algo tan horroroso como lo de la gota fría nos esforzamos en pensar «¿qué podríamos haber hecho distinto?», pero da lo mismo. Hubo gente que siguió su intuición, se subió a la terraza y sobrevivió; otra gente hizo lo mismo y falleció. En muchos casos ni siquiera hubo capacidad de decidir, la crecida les pilló en el coche y nunca lograron salir.

Individualmente, las historias son insoportables. Qué impotencia. Y sin embargo, es la única forma en la que podemos procesar esto, musitando «qué horror, qué horror», porque en su conjunto, un evento tan multifactorial, en sus causas y sus consecuencias, es inabordable. Por mucho que queramos, no logramos acertar a emitir una idea nueva que pueda resultar útil para la próxima vez, que podría ser en dos semanas o dentro de otra generación.

Con respecto a la atribución de las culpas, podemos escarbar hasta el infinito. Lo fácil es mirar a Mazón, ese hombre al que hoy todo el mundo quiere ver dimitir para poner en su lugar a otro personaje equivalente pero aún sin manchas en su Wikipedia. En tiempos de paz, Mazón podría haber tenido una carrera política de un par de legislaturas como presidente autonómico antes de saltar a algún ministerio o secretaría de estado. Pero la catástrofe le ha pasado por encima y ahora está ahí, oculto tras un chaleco rojo de protección civil, como un Zelenski de Hacendado.

Pero antes que él hay una tonelada de informes, sobre obras hidrológicas que pudieron hacerse en la rambla del Poyo y nunca se hicieron, sobre cambios en el uso del suelo en todo el Levante español que comenzaron hace décadas, pérdidas generalizadas de cubierta vegetal para proteger al sector hortofrutícola, construcción de viviendas en zonas potencialmente inundables… y aún así, sigue flotando esa idea de que era posible amortiguar la violencia con la que el agua cayó del cielo el martes 29 de octubre.

Da igual incendio incontrolado, terremoto o inundación, siempre que pasa algo así se repiten ciertos patrones. Esa sensación inicial de irrealidad, un caos que ocupa el lugar que en otras condiciones cederíamos al luto, gobernantes mirándose entre ellos con ojos bovinos, la inauguración de un efímero territorio sin ley, para lo mejor y para lo peor.

En Valencia, como en Nueva Orleans o en Venezuela, hay saqueos tras un desastre natural. No solo de alimentos, de lo que sea. Es comprensible cuando, para tanta gente, la vida se acabó el pasado martes por la noche: perdieron su casa, el trabajo en la empresa por la que llevaban años madrugando y perdiendo el sueño, a su familia, a sus amigos, el bar donde se reunían cada tarde, el centro comercial, todo desaparecido bajo la riada… ¿qué les queda ahora, sino vagar entre sollozos por un paisaje apocalíptico con el barro hasta las rodillas?

¿Por qué? Ni siquiera debe ser sencillo explicártelo a ti mismo.

Meteorología como ciencia social

Hay una corriente de académicos, que alcanza hasta Naciones Unidas, que insiste en que los desastres naturales no existen. Conocía esa visión de que en un mundo inhabitado —o incluso habitado por seres no pensantes— un terremoto, una erupción volcánica o un huracán serían simplemente fenómenos naturales, producto localizado de los múltiples ciclos que se producen a escala planetaria. El término «desastre» procede únicamente de su interacción con nosotros.

Sin embargo, esta nueva corriente de pensamiento añade una nueva capa de confusión.

La idea de fondo es, como dice aquí Dominic Royé, que «los desastres provocados por los riesgos naturales son siempre el resultado de las acciones y las decisiones humanas». Para discrepar radicalmente de esta idea me basta con pensar en L’Aquila, que dejó 300 víctimas cuya única acción fue existir en el lugar que alojó el epicentro de un terremoto de escala 6,3 un fatídico día de 2009.

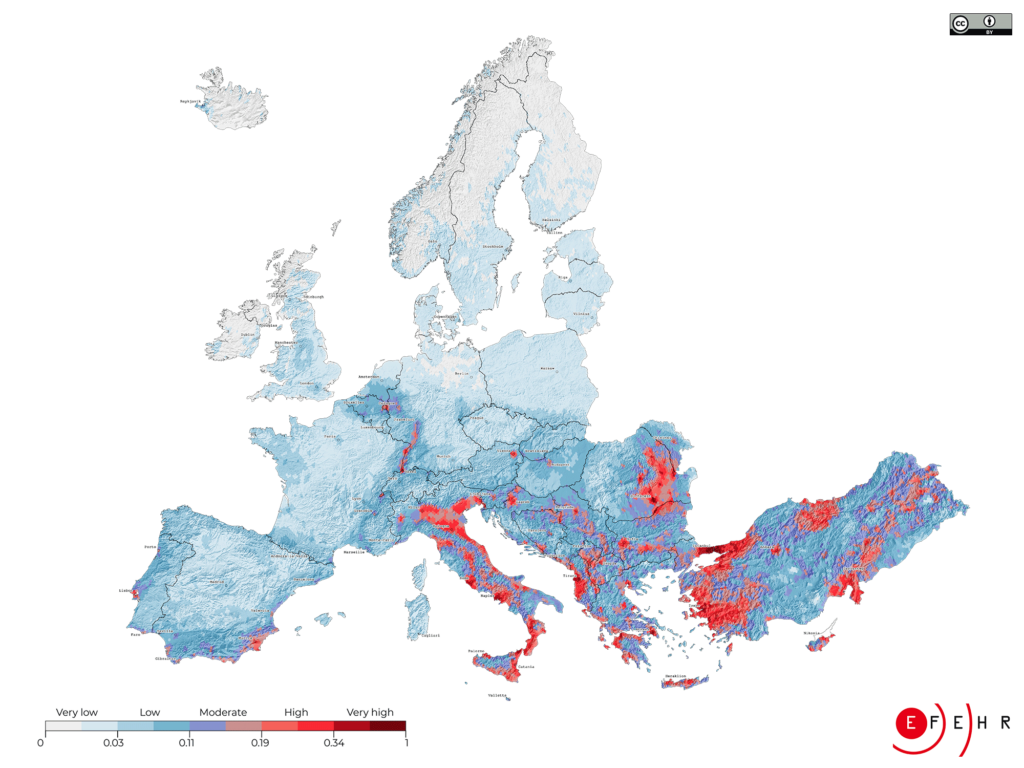

Sí, está la acción humana de haber colocado una ciudad precisamente ahí, en una zona de presunta actividad sísmica. De nuevo, es una forma de sacudirse la inevitabilidad de las catástrofes naturales, porque si observamos un mapa del riesgo sísmico en Europa, veremos que los lugares con más riesgo son aquellos donde ya ha habido un evento y con consecuencias graves, tanto en pérdidas humanas como materiales. Es decir, no es un mapa del futuro —que es lo que sugiere la palabra riesgo— sino del pasado. Porque el futuro, en sismología, no existe.

En meteorología sí, pero apenas abarca unos pocos días. La AEMET bastante tiene con intentar acertar qué puede pasar en los próximos cinco o siete. Para saber qué puede ocurrir en los próximos años, está la ciencia del clima.

Otro de los grandes mentados esta última semana: «Ha sido el cambio climático», ya está, caso cerrado.

Nada más lejos de la realidad. Por un lado, todo apunta a que en el futuro habrá más ramblas —aunque hoy en día usamos el término como sinónimo de la avenida cementada, en realidad la rambla es el torrente causado por fuertes precipitaciones de carácter ocasional— y serán más intensas [PDF] de lo que habrían sido con un clima pre-industrial, es decir, sin esa aportación de CO2 de carácter antropogénico.

Pero por el otro lado, lo que ha sucedido en Valencia es un fenómeno puramente meteorológico —los ingleses las llaman flash floods o ephemeral streams— que la parte oriental de la Península Ibérica lleva padeciendo desde hace milenios. Supongamos que el cambio climático hubiera hecho que esta última gota fría sea más violenta en un determinado porcentaje (un 12% o 31% o 56%, pongan el que quieran) o ha alterado algún valor crítico, ¿significa eso que sin su contribución nos habríamos librado del todo? ¿Habría sido una DANA como la que azotó la Vega Baja de Murcia en 2019 dejando seis muertos? ¿O, de nuevo, un evento tan inusual como los de 1957 o 1982? Nadie tiene la respuesta a esto.

No obstante, el asunto del cambio climático en relación con lo que ha pasado en Valencia me interesa mucho por dos motivos que no son los obvios.

Primero, porque detecto un auge del escepticismo —no tanto negacionismo— en todo lo que tiene que ver con el clima, puramente alimentado por la guerra cultural. Llevo muchos años cubriendo estos asuntos y recuerdo perfectamente cuando el informe Stern y todas esas cosas, la gente creía tácitamente en el cambio climático o, al menos, se fiaba de lo que les dijeran. Hoy cada vez me encuentro a más gente que no es que nieguen el fenómeno, pero sí su trascendencia. Todo esto, de alguna forma, puede haber alimentado la relajación ante las señales de alerta. No tengo pruebas más allá de ese famoso tuit del físico de la AEMET Juan Jesús González Alemán que advirtió de la severidad del temporal y fue ridiculizado por —literalmente— cuatro indocumentados, pero es algo que flota en el ambiente. También es posible lo contrario, que sea más responsabilidad de los altavoces del mainstream después de muchos años de titulares alarmistas, avisando de que el Ártico iba a quedarse sin hielo marino. En cualquier caso, el sustrato existe, y se ha unido, más recientemente, a un recelo creciente contra la autoridad que emana de la ciencia.

El siniestro papel de las aseguradoras

Luego está el tema del dinero. Ahora mismo es imposible calcular cuántos miles de millones va a costar reconstruir todo lo que la DANA se ha llevado por delante en Valencia, Albacete, Cádiz, etcétera. Pero por supuesto, llegará un momento en que se sepa porque corresponderá a los peritos de las aseguradoras valorar los daños y pagar a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

Como cada vez el cambio climático está más presente en este tipo de escenarios trágicos, mucha de la ciencia que se ha realizado en este ámbito la han hecho también las aseguradoras. Por ejemplo, la compañía alemana Munich Re tiene una base de datos de análisis y evaluación de pérdidas provocadas por desastres naturales desde 1980. No es por interés filantrópico, hacen negocio con esos datos.

Y como ellos tienen los datos, son la fuente detrás de muchos papers científicos que analizan la evolución del coste de los desastres a lo largo del tiempo.

No me ha sorprendido ver en este río revuelto a Bjørn Lomborg —un tipo con tanta labia como agenda oculta que suele asomar la cabeza en los medios justo antes de las cumbres del clima para soltar su mantra: el cambio climático existe, pero no es urgente combatirlo— asegurando que, pese a la tragedia en Valencia, las muertes y los costes asociados a las inundaciones en Europa estaban en declive desde hace un siglo. Sin embargo, la industria de las aseguradoras asegura que los precios de los seguros por desastres naturales van en aumento. Es un triángulo perverso, pero tampoco es evitable.

Gente cualquiera en una situación extraordinaria

Hace unas semanas estuve en La Palma, haciendo un reportaje sobre el tercer aniversario de la erupción del volcán Tajogaite. Los focos se habían apartado de allí hace tiempo, los periodistas ya solo nos acercamos en los aniversarios. Varias decenas de personas cuyas casas se perdieron bajo la lava seguían viviendo en una especie de contenedores de transporte marítimo o en cabañas de madera prefabricadas. No fue una solución de urgencia, de hecho, tuvieron que esperar un año para ser ubicados ahí.

Recuerdo también Nueva Orleans, cuatro o cinco años después del Katrina. Subí a un autobús turístico que iba por los barrios devastados por el huracán. Las casas seguían con las X y los códigos numéricos que les hicieron en la fachada con un spray, para indicar si ahí vivía alguien, si había cadáveres, etcétera.

Siempre me repito que no hay que ser demasiado cabrón con un político por no saber estar a la altura de un momento de crisis extraordinario. Muchas de las decisiones que tomarán solo pueden ser malas, pero además serán juzgados eternamente como lo hacemos con quienes gestionaron la pandemia en marzo de 2020, con los ojos del presente.

Lo importante en un político no es qué hace o dice en una crisis, sino qué pasa después. Y ahora mismo, observando los patrones de tragedias pasadas, me resulta imposible no pensar en que Valencia, dentro de tres o cuatro años, tendrá zonas a las que nadie volvió, donde el barro se hizo costra y luego silencio. Este dinero se acabará, los políticos se entretendrán con otra cosa y muchos valencianos nunca recuperarán su hogar ni su barrio. Ojalá me equivoque, pero no lo haré. Como en La Palma, hablamos de una catástrofe natural en un país donde Pedro Sánchez es el presidente y, por tanto, la agenda política se mueve bajo la brújula de lo efectista y lo cortoplacista. Es imposible hacer dos veces una sopa con los mismos ingredientes y que sepa diferente.

Es una lástima, porque realmente es la única parte de la historia cuyo curso podemos cambiar y hay elementos alentadores. Las olas de solidaridad suelen actuar como la sombra de un rascacielos, cuanto mayor es la altura del drama, más se proyecta esta respuesta. Pero no dejan de ser sombras, y cuando el sol cambia, se desvanecen.

Fallido o no, el estado es siempre un diplodocus lleno de achaques. Estas iniciativas ciudadanas serían los mamíferos, moviéndose rápido con cuatro bellotas encima y penetrando en los recovecos que más lo necesitan. No solo están dándole al dinosaurio un tiempo precioso para organizarse y entrar en escena, no solo están siendo la única fuente de agua potable, comida e higiene, sino la esperanza para miles de personas hundidas en el pozo del desarraigo. Si el país está en algún lado, es ahí.